高速流中の微粒子間の流体力学的干渉に関する研究

JAXAスーパーコンピュータシステム利用成果報告(2021年2月~2022年1月)

報告書番号: R21JACA55

利用分野: JSS大学共同利用

- 責任者: 永田貴之, 東北大学

- 問い合せ先: 永田貴之(nagata@tohoku.ac.jp)

- メンバ: 野々村 拓, 永田 貴之

事業概要

流れ場に配置した2粒子周りの圧縮性流れをReynolds数O(10^2)においてNavier-Stokes方程式の直接数値解析により調べる. これにより, 亜音速から超音速流れ中の微粒子間の流体力学的干渉効果に関する基礎的知見を得る. 粒子の揚力や抗力, モーメント係数に対する干渉の影響を明らかにするとともに, 流れ場の速度分布や圧力分布など詳細な情報からその流体現象を調べる. 本研究で対象とする流れ場は高速流れ中の微粒子が移流, 衝撃波や乱流, 剪断層を通過する際の条件を想定している. 申請者のこれまでの研究で得られた単体粒子周りの高速流れの知見に加えて粒子間の流体力学的干渉を明らかにすることで圧縮性固気混相流の高精度モデリングに向けた基礎的知見を獲得する.

参照URL

なし

JAXAスーパーコンピュータを使用する理由と利点

本研究では直接数値シミュレーションを行うため, 大規模並列計算が必要となる.

今年度の成果

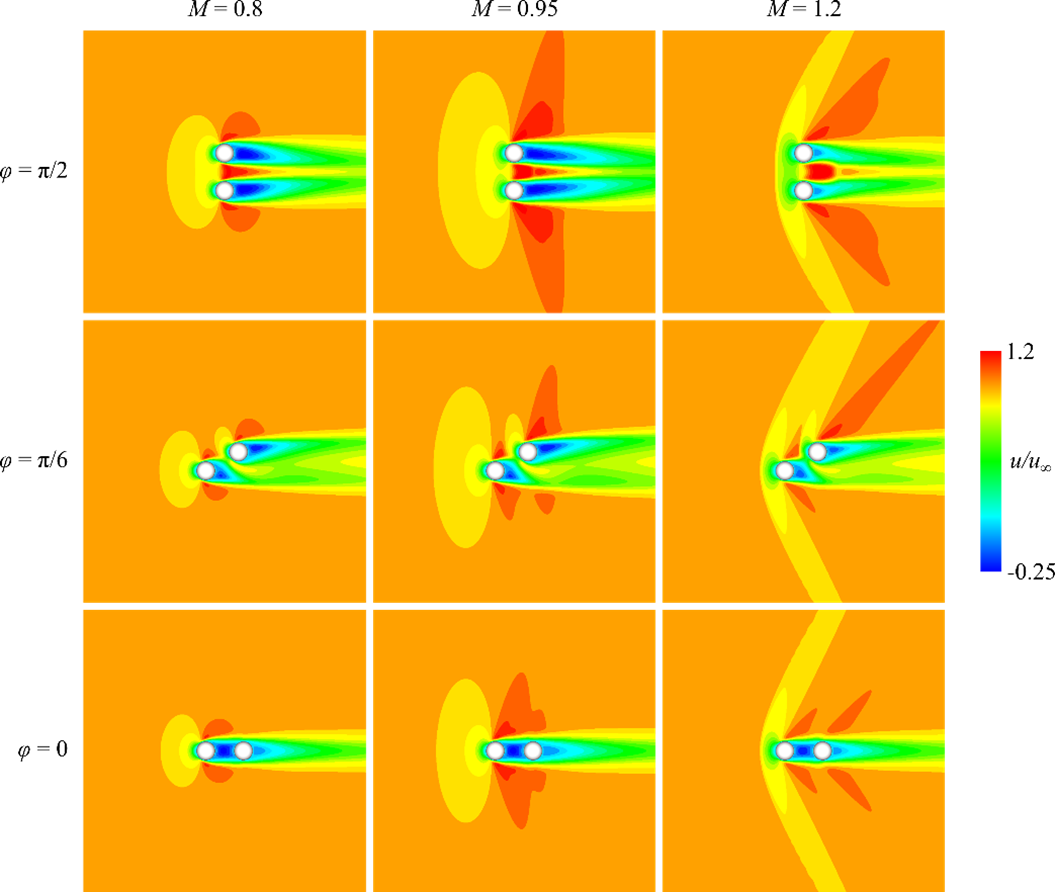

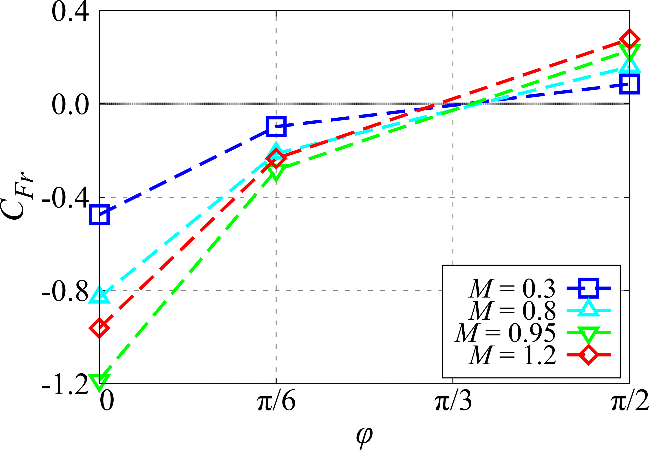

粒子間の流体力学的干渉により再循環領域や衝撃波の構造が大きく変化する. 特に, 斜め配置の場合は下流側粒子の片面が上流側粒子の影響を強く受け流れ場の非対称性が強い(図1). 図2は各粒子に作用する流体力の差分から2粒子間に働く見かけ上の引力・斥力を算出し動圧で無次元化した見かけ上の引力・斥力係数である. 図より, 粒子の角度に応じて流体力学的干渉により粒子が接近するか離れるかが変化する. また, 低マッハ数条件では干渉による影響は小さいが高マッハ数条件ではその影響が強い. 特に, 直列配置の場合はマッハ数0.95ではマッハ数0.3の場合と比較して見かけ上の引力が3倍となり, 流れ方向に粒子が集まりやすい.

成果の公表

-口頭発表

永田貴之, 高橋俊, 水野裕介, 野々村拓, 「並列に固定された2粒子間の流体力学的干渉に対する圧縮性効果の評価」, 第35回数値流体力学シンポジウム, A02-2, オンライン2021年12月.

高橋俊, 永田貴之, 水野裕介, 野々村拓, 大林茂, 「衝撃波負荷により移動する2球体に生じる非定常抵抗低減効果」, 第35回数値流体力学シンポジウム, D09-5, オンライン2021年12月.

永田貴之, 高橋俊, 水野裕介, 野々村拓, 「直接数値シミュレーションによる二粒子間の流体力学的干渉に対するマッハ数効果および粒子の相対位置効果の解析」, 2021年度衝撃波シンポジウム, オンライン2022年3月.

JSS利用状況

計算情報

- プロセス並列手法: MPI

- スレッド並列手法: OpenMP

- プロセス並列数: 143 – 388

- 1ケースあたりの経過時間: 200 時間

JSS3利用量

総資源に占める利用割合※1(%): 0.30

内訳

JSS3のシステム構成や主要な仕様は、JSS3のシステム構成をご覧下さい。

| 計算システム名 | CPU利用量(コア・時) | 資源の利用割合※2(%) |

|---|---|---|

| TOKI-SORA | 7167970.09 | 0.35 |

| TOKI-ST | 0.00 | 0.00 |

| TOKI-GP | 0.00 | 0.00 |

| TOKI-XM | 0.00 | 0.00 |

| TOKI-LM | 0.00 | 0.00 |

| TOKI-TST | 0.00 | 0.00 |

| TOKI-TGP | 0.00 | 0.00 |

| TOKI-TLM | 0.00 | 0.00 |

| ファイルシステム名 | ストレージ割当量(GiB) | 資源の利用割合※2(%) |

|---|---|---|

| /home | 52.50 | 0.05 |

| /data及び/data2 | 10752.00 | 0.11 |

| /ssd | 35.00 | 0.01 |

| アーカイバシステム名 | 利用量(TiB) | 資源の利用割合※2(%) | J-SPACE | 22.95 | 0.16 |

|---|

※1 総資源に占める利用割合:3つの資源(計算, ファイルシステム, アーカイバ)の利用割合の加重平均.

※2 資源の利用割合:対象資源一年間の総利用量に対する利用割合.

ISV利用量

| 利用量(時) | 資源の利用割合※2(%) | |

|---|---|---|

| ISVソフトウェア(合計) | 0.00 | 0.00 |

※2 資源の利用割合:対象資源一年間の総利用量に対する利用割合.

JAXAスーパーコンピュータシステム利用成果報告(2021年2月~2022年1月)