大気突入機の熱空力評価システムの高度化

JAXAスーパーコンピュータシステム利用成果報告(2017年4月~2018年3月)

報告書番号: R17JA1402

利用分野: 航空技術

- 責任者: 浜本滋 航空技術部門空力技術研究ユニット

- 問い合せ先: 小澤宇志 ozawa.takashi@jaxa.jp

- メンバ: Adrien Lemal, 鈴木俊之, 小澤宇志, 山田透, 樋口勇人, 村上遼太朗

事業概要

本研究では,極超音速での大気圏突入時における加熱および空力特性を数値シミュレーションによって高い精度で予測するため,高温気体の物理モデルやシミュレーション手法について高度化を行う. 新たに提案するモデル・手法を用いたシミュレーションと実験によって得られたデータを比較することで予測精度を実証し,高精度なシミュレーションツールの実現を目指す.

参照URL

なし

JSS2利用の理由

物理モデルや試験気流条件などの不確定性を評価するため,モデル・条件を変化させて多くのケースの解析を実施するためにスパコンを使用した.

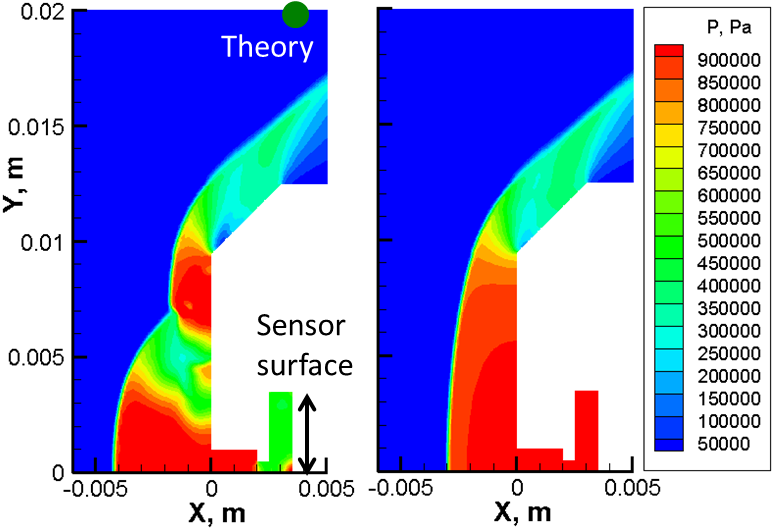

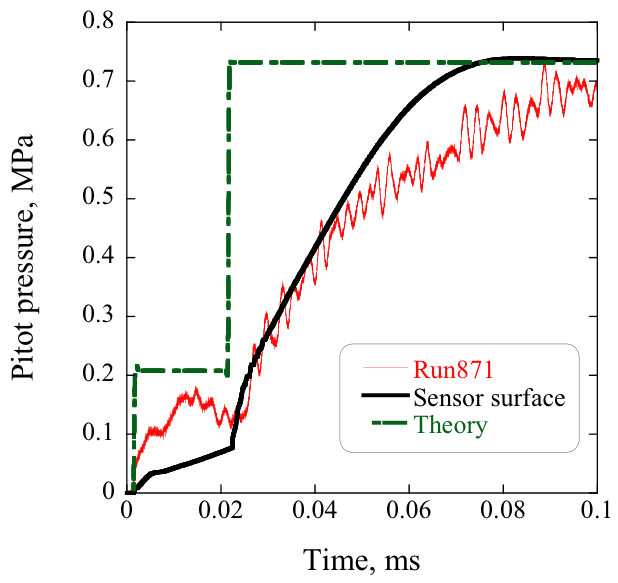

今年度の成果

膨張波管生成気流条件の決定を行うため数値シミュレーション結果と実験における衝撃波速度,気流静圧,気流ピトー圧の比較を行った. 結果として衝撃波速度は10%以内の一致,気流静圧は良い一致を示すものの気流ピトー圧に大きな実験との不一致が確認された.第二隔膜の破膜時間,CO2解離反応の速度を従来のモデルの10倍とすることによって定常圧の良い一致が確認された. コンタクトサーフェスの立ち上がりに関してもピトー管保護カバーの形状を考慮した計算を行うことによって,保護カバーがコンタクトサーフェスの立ち上がりを遅らせる可能性が示された. 今後は吸収分光法によって気流温度,CO2数密度の測定を行い,本計算の妥当性を検証する予定である.

成果の公表

■ 口頭発表

1) 山田透, Lemal Adrien, 松山新吾, 野村哲史, 高柳大樹, 藤田和央, 松井信, “膨張波管試験におけるピトー管周りの流れ場の数値解析,” 第35回航空宇宙数値シミュレーションシンポジウム, 国立オリンピック記念青少年総合センター(東京都・渋谷区), 2017年6月29日~30日.

2) 山田透, 樋口勇人, Lemal Adrien, 松山新吾, 野村哲史, 高柳大樹, 藤田和央, 松井信, “膨張波管における火星大気突入環境を模擬した気流条件の決定,” 第61回宇宙科学技術連合講演会, 朱鷺メッセ(新潟県・新潟市), 2017年10月25日~27日

3) 山田透, 樋口勇人, Lemal Adrien, 松山新吾, 野村哲史, 高柳大樹, 藤田和央, 松井信, “CO2環境下での膨張波管生成気流の熱化学状態の推定,” 平成29年度宇宙航行の力学シンポジウム, 宇宙科学研究所(神奈川県・相模原市), 2017年12月7日~8日.

JSS2利用状況

計算情報

- プロセス並列手法: MPI

- スレッド並列手法: OpenMP

- プロセス並列数: 16 – 52

- 1ケースあたりの経過時間: 20.00 時間

利用量

総資源に占める利用割合※1(%): 0.07

内訳

JSS2のシステム構成や主要な仕様は、JSS2のシステム構成をご覧下さい。

| 計算システム名 | コア時間(コア・h) | 資源の利用割合※2(%) |

|---|---|---|

| SORA-MA | 478,847.82 | 0.06 |

| SORA-PP | 5,479.16 | 0.07 |

| SORA-LM | 0.00 | 0.00 |

| SORA-TPP | 0.00 | 0.00 |

| ファイルシステム名 | ストレージ割当量(GiB) | 資源の利用割合※2(%) |

|---|---|---|

| /home | 514.98 | 0.36 |

| /data | 10,147.10 | 0.19 |

| /ltmp | 9,765.63 | 0.74 |

| アーカイバシステム名 | 利用量(TiB) | 資源の利用割合※2(%) |

|---|---|---|

| J-SPACE | 0.00 | 0.00 |

※1 総資源に占める利用割合:3つの資源(計算, ファイルシステム, アーカイバ)の利用割合の加重平均.

※2 資源の利用割合:対象資源一年間の総利用量に対する利用割合.

JAXAスーパーコンピュータシステム利用成果報告(2017年4月~2018年3月)